地球を守れ!:プラネタリーディフェンス(惑星防衛)船隊

2024年10月7日、「Hera」(ヘラ)が打ち上げられました。その目的地は二重小惑星で、ある恒久的な変化が起こされる直前に、至近距離で観測されたものです。

ギリシャ神話で結婚を司るとされる女神の名前にちなんで名づけられた「Hera」は、致命的な小天体衝突から地球を守る方法を人類で初めて実証する取り組みの、第二段階です。この20年の間、地球の近くを通過する数万個にのぼる小惑星の発見、そして誰もが予想も出来なかったロシア上空での隕石の大爆発などにより、地球の安全に対する意識が急激に高まってきています。

2013年2月、約20メートルの大きさの小惑星が地球の大気圏に突入しました。小惑星はロシアのチェリャビンスク州上空で爆発し、そのエネルギーはTNT火薬44万トン分にも相当しました。この爆発の結果生じた衝撃波は500平方キロメートルにわたって数千の建物に被害を及ぼし、約1500人が治療を必要としました。これは誰にも予想できなかった驚くべき出来事で、地球が宇宙からの大規模な自然災害に対していかに脆弱であるかを浮き彫りにもしました。

そこで、地球近傍の小惑星を探査し、その軌道が地球に衝突する可能性があるかどうかを見極めるための世界的な取り組みが行われることになりました。私たちが把握できている地球接近天体(NEO)の数はかつての数千から数万に急増していて、今でもその数は急上昇し続けています。現在把握できているのは、直径140m以上のNEOのうち40%未満、直径50m以上のNEOのうち7%未満と推定されています。チェリャビンスクで実証されたように、それ以下のサイズの小惑星でも安全上の重大なリスクをもたらします。実際、1908年にシベリア上空で爆発した小惑星の大きさは50m程度であったと推定されていますが、この「ツングースカ大爆発」では2,150平方キロメートルもの樹木がなぎ倒されました。これは東京都の面積に匹敵します。

大きい小惑星の接近予測については、それほど悲観する必要はありません。私たちが把握している直径1km以上のNEOの数はここ20年間でほとんど変化していません。これは直径1km以上のNEOの95%を、そして10km以上のものは100%を、私たちがすでに発見しているであろうことを示唆しています。後期白亜紀の6600万年前頃、恐竜などの大量絶滅を引き起こしたと考えられているのは直径10km以上の小惑星による衝突です。現在把握できている小惑星の中で、そのような脅威を地球にもたらすようなものは確認されていません。

ただし、チェリャビンスクやツングースカのような事象は統計的には数百年に一度は起こる可能性があります。小惑星が人口の密集する地域に落ちれば被害は甚大になるでしょう。人類はこれに備えておく必要があります。

JAXAプラネタリーディフェンスチーム

吉川 真(よしかわ まこと)准教授は、JAXAのプラネタリーディフェンスチームを率いています。かつて国内では「スペースガード」と呼ばれていましたが、JAXAでは2000年代早期から小天体衝突から地球を守るための活動に参画してきました。そして今年4月、すでにある計画や新たな取り組みを推進することを目的とし、プラネタリーディフェンスチームがJAXA内で正式に発足しました。

その取り組みの中には、岡山県のJAXA美星(びせい)スペースガードセンターで地上望遠鏡を用いてNEOを特定して追跡するプログラムなどがあります。ただ、もし本当に脅威となる天体が見つかった場合には、近づいてくる小惑星の軌道を逸らす必要があります。そのためには、宇宙に出ていかねばなりません。

「地球から小惑星を観測することで得られるデータはかなり限られています」吉川准教授はこのように説明します。「ですが、探査機を飛ばして小惑星まで行けば、小惑星の大きさや形状、質量、密度や表面の物質がどんなものかが正確に特定できます。もし小惑星が本当に地球に向かっている場合、衝突を防ぐためには、これらは必要な情報なのです。」

小惑星の軌道を逸らすための理論的な方法はたくさん存在しています。ですが、効果については小惑星の特性に大きく依存します。脅威に備えるためのベストな方法は、NEOを訪ねて行って近くから観察し、私たちが立ち向かうことになるかもしれない相手がどんなものなのかを明らかにしていくことです。

小惑星は小さく宇宙は広いので、小惑星を迎撃することは簡単なことではありません。ただ幸いなことにJAXAには豊富な宇宙探査の経験があります。「はやぶさ」や「はやぶさ2」では、NEOである小惑星イトカワとリュウグウから、人類で初めて小惑星サンプルを採取して地球に届けました。サンプルリターンミッションを実行することを通じて、小惑星へのランデブー、表面への着地技術、小惑星の構造や組成に関する詳細な情報を集めることといった能力を獲得しました。

(NASA, Goddard SFC, University of Arizona, JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST. Edited by Loren Roberts for The Planetary Society).

「『はやぶさ』や『はやぶさ2』、そしてNASAの『OSIRIS-REx』は、NEOからのサンプルリターンミッションでしたが、」吉川准教授は説明します。「NEOが選ばれたのは、サンプルを採取するのに到達しやすいターゲットであったことが理由です。プラネタリーディフェンスが主な目的ではなかったものの、結果的に、得られた成果はこの目的にためにも役立つことになるでしょう。」

さらに「はやぶさ2」は、小惑星リュウグウの地表で衝突実験を行い新たにクレータを形成しました。穴が大きく広がったことから、この小惑星はゆるく結合したラブルパイル(がれきの寄せ集め)であることが明らかになりました。もしこのような小惑星が地球に衝突したら、その機械的強度が弱いことから小惑星はおそらく複数の破片に分裂し地球の上空でチェリャビンスクのような爆発を起こす可能性があります。ラブルパイル小惑星の密度はとても低く、そのような天体の軌道を逸らすのに必要な力や技法は小天体が一枚岩である場合とは大きく異なります。

「はやぶさ2」は2020年に地球へ小惑星サンプルを届けた後、プラネタリーディフェンスに焦点をあてる「はやぶさ2#(シャープ)」ミッションとして再び深宇宙へ戻りました。「はやぶさ2#」の行き先は小惑星1998 KY26で、2031年の到着が予定されています。1998 KY26は直径30mほどと考えられ、サイズとしては100年に1回程度の頻度で地球に衝突して大規模な自然災害を引き起こす可能性があるクラスです。この大きさの小惑星にはこれまで探査機が直接訪れたことはなく、その物理的特性や構造、組成は未知であり、よってその軌道を逸らす方法も不明です。

「1998 KY26の周りには、その微小重力と高速自転による大きな遠心力によって、とても奇妙な宇宙力学的な環境が形成されています。」と、「はやぶさ2」の航法担当である三桝 裕也 (みます ゆうや)は説明します。「『はやぶさ2』の探査機はもともとそのような環境を想定して設計されているわけではないので、探査機にとって厳しい環境です。私たちは探査機の誘導・航法制御をアップデートする新たな運用スキームを開発し、この未知の環境に挑戦したいと考えています。」

1998 KY26へ向かう途中、「はやぶさ2」は小惑星「トリフネ」(2001 CC21)への接近フライバイを試みることになっています。このフライバイは秒速5km(時速18,000km)という相対速度で小惑星の近くを通過するするもので、困難を極めます。小惑星に十分近づいて画像やデータを収集できるタイミングを確保するため、信じがたいほど精密なナビゲーションが必要とされています。

これは小惑星Phaethon(フェートン)へのフライバイ探査を計画しているJAXAの「DESTINY+(デスティニープラス)」ミッションでも実装されることになるスキルセットです。「はやぶさ2」と同様に、「DESTINY+」ももともとはプラネタリーディフェンスのミッションとして計画されたわけではありませんでしたが、秒速36kmという驚異的に高速なフライバイ技術を利用して、Phaethonとそこからの風変わりなダスト放出に関するデータを取得します。

高速フライバイ中の近接撮像の結果は、今後もし地球に接近してくる小惑星が見つかった場合、そこでの対応方策の考察に活用できる可能性もあります。実はそれだけではなく、探査機の軌道がそれほどの精度で制御できれば、探査機を小惑星に衝突させるルートに乗せるということも可能です。

「2026年に「はやぶさ2」が予定している『トリフネ』のフライバイは、高精度の航法で高速フライバイを実現することを目指します。」吉川准教授はこのように話します。「これが成功すれば、小さな小惑星に探査機を衝突させて小惑星の軌道を変更させることができるようになります。」

迫りくる壊滅的な小天体衝突から私たちの地球を救うための一つの方法は、探査機を小惑星に衝突させ、その軌道を地球から逸らすことです。実は、これは人類が試したことのある唯一の方法なのです。

AIDA 小惑星への探査機衝突による軌道変化を評価する連携事業

2022年、NASAの小惑星の軌道変更実験ミッション「DART」(Double Asteroid Redirection Test:ダート)は小惑星Dimorphos(ディモルフォス)に衝突しました。Dimorphosは二重小惑星の小さい方の天体で、もう一方の小惑星Didymos(ディディモス)の周りを周っています。DARTの探査機自体は衝突により破壊されたため衝突の結果に関するデータがとれなかったものの、子小惑星が親小惑星を周回する周期は地球からも測定が可能で、探査機との衝突の後にDimorphosがDidymosを周回する周期が変化したことが観測されました。

探査機を小惑星に衝突させることで実際に小惑星の軌道を変化させることができる、ということをDARTは証明しましたが、その衝突の詳細については地球からでは確認できません。Dimorophosの密度や凝集性といった特性、衝突クレータの大きさから判断する衝突の影響の度合いや、小惑星の重心に対してどの位置に衝突したのか、全体的な変形の度合いについてなども不明のままです。これらの情報がなければ、DARTの成果を他の研究に適用して小惑星を地球衝突軌道から逸らすための手法を確立していくことはできません。

左:DARTが撮影した複数画像から生成された, 小惑星Dimorphos (左側)およびDidymos (右側)のモザイク画像. 中央: DARTのカメラが最後にとらえた10 枚のフルフレーム画像から生成したDimorphos. 右:衝突の2秒前に約12km離れた距離からDARTが撮影した Dimorphos最後の画像. これは直径31mの小惑星のごく一部である (NASA/Johns Hopkins APL).

このことから、今年、DARTによる小惑星への損傷がどれだけであったかを見極めるために「Hera」(ヘラ)が打ち上げられました。DARTとHeraは連携してAIDA(Asteroid Impact and Deflection Assessment:小惑星への探査機衝突による軌道変化を評価する連携事業)を構成し、小惑星を地球へのルートから逸らすことに関する現実性を探る国際的な取り組みです。Dimorphosへの最初の衝突を行ったDART ミッションはNASA(米航空宇宙局)が主導していました。その結果を見極めるHeraミッションはESA(欧州宇宙機関)が主導し、JAXAが開発した熱赤外カメラを搭載しています。

今のところDidymosとDimorphosの二重小惑星をとらえた最後のシーンは、DARTからデータが届かなくなり画面が真っ赤に染まる直前、Dimorphosの地表に散らばった岩石のクローズアップです。Heraが2026年末頃に到着すると、初めて衝突地点を観測し、二つの小惑星の詳細な観測を行うことになっています。

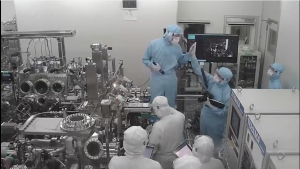

Heraに搭載されているJAXAの熱赤外カメラ(TIRI)は、「はやぶさ2」に搭載した中間赤外カメラTIRの後継機です。熱赤外カメラで高温から低温まで観測することで、この小さな世界で昼から夜になるとどれだけ速く温度変化が起きるのかを把握することができます。これは「熱慣性」として知られる性質で、表面にある物質の密度と関連しています。高密度の物質では、多孔質(穴やすきまの多い)構造に比べて冷却に時間がかかります。TIRがリュウグウを観測した際には、リュウグウが密度の低い岩石で覆われていることが明らかになりました。当初の予測ではリュウグウは地球で発見される隕石のように密度が高い岩石でできていると考えられていたため、これには誰もが驚きました。

左は光学航法カメラ(ONC-T)によって撮影した小惑星リュウグウ, 右は中間赤外カメラ(TIR)で撮影した小惑星リュウグウ. 9km付近からの撮影.

(ONC-Tの画像クレジット:JAXA, 東京大, 高知大, 立教大, 名古屋大, 千葉工大, 明治大, 会津大, 産総研; TIRの画像クレジット:JAXA,足利大学,立教大学,千葉工業大学,会津大学,北海道教育大学,北海道北見北斗高校,産業技術総合研究所,国立環境研究所,東京大学,ドイツ航空宇宙センター,マックスプランク研究所/スターリング大学)

TIRIは「はやぶさ2」に搭載したTIRに比べて感度と解像度を向上させ、6バンドの多色分光撮像を導入しています。6つの異なる赤外線波長で小惑星を撮像することにより、岩石の様々な鉱物組成を識別することが可能になります。

「TIRIを用いれば、衝突したエリア周辺の岩石が固結しているのか隙間だらけであるのかを見極めることが可能です。」JAXA内のHera所内プロジェクトチームでチーム長を務める岡田 達明(おかだたつあき)准教授は、このように話します。「それだけでなく、衝突エリアの内部と表面が同じ物質かどうかも判別できるでしょう。」

Dimorphosの構造や組成の情報は、DART衝突によるクレータの大きさや、結果として起きた構造変化を理解するためにきわめて重要です。また、小惑星リュウグウから得られたデータや、「トリフネ」や1998 KY26からこの後TIRが得るデータと比較することも重要です。DidymosはS型小惑星、リュウグウはC型小惑星と考えられており、その物質の違いから構造が明らかに異なっている可能性があります。

「はやぶさ2」において実施されたインパクタ実験で得た経験は、HeraがDART衝突地点を調査する際にも役に立ちます。チームの予測を大きく上回るサイズでリュウグウ上に形成された直径15mのクレータは、この小惑星が多孔岩のラブルパイルであることを示唆しましたが、TIRによってもその通りの結果となっています。

(DCAM3画像のクレジット:JAXA、神戸大、千葉工大、高知大、産業医科大. ONC-T 画像のクレジット: JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

「Heraチームのメンバーは、『はやぶさ2』が搭載型小型衝突装置(SCI:Small Carry-on Impactor)による実験を行う前には、小惑星は一枚岩で出来ており、DARTが衝突すれば数メートル大のクレータが形成されるだろうと考えていました。」岡田准教授はこのように振り返ります。「ですが、『はやぶさ2』の後、小惑星はむしろ微小重力によりゆるく結合されたラブルパイルで、高速での衝撃によって容易に破砕する可能性が高いものだ、ということが分かってきました。リュウグウ上での衝撃実験では2kgの銅製の弾丸を秒速2kmで衝突したことによって直径15mのクレータが形成されました。これは、550kgのDART探査機が秒速6kmで小惑星に衝突した場合に、100m以上の巨大なクレータを形成する可能性があることも示唆しています。すなわち、壊滅的です。」

アポフィスへ

小惑星Dimorphosは探査機に体当たりされる対象とはなったものの、今後地球に近づいてくることはないとされています。ですが、小惑星Apophis(アポフィス)についてはそうではありません。この340mの小惑星は、2029年4月13日に地球から32,000km以内の距離を通過することになっていて、この大きさの小惑星が地球にここまで接近するのは史上初めてのことです。この大接近する小惑星は地上から肉眼でも見ることもできるでしょう。

Apophisは地球に大接近はしても衝突はしないので脅威をもたらすものではありませんが、ここまで近づくことで、地球の重力が小惑星をどれだけ歪めたり変化させたりするのか、自然が行う大規模な実験結果を見ることができる貴重な機会となることでしょう。これはDARTの衝突がDimorphosにどんな影響を与えたかを知ることから分かることが多いように、私たちが小惑星の軌道を逸らさなければならなくなった時に役立つ情報となります。

NASAの「OSIRIS-REx」(オサイリスレックス)は2023年に小惑星のサンプルを地球に届けた後、「OSIRIS-APEX」(オサイリスエイペックス)とミッション名を改め、小惑星Apophisに向かっています。「OSIRIS-APEX」はApophisが地球に最接近したのちにApophisに接近し、地球による影響を受けたであろう後のデータを収集します。ですが本当は、小惑星が地球に接近する”前”と”接近中”の状態を見て比較研究したい、というのが理想です。

そこで欧州宇宙機関(ESA)は、地球接近前のApophisに近づき、最接近時も近接観測を行う「RAMSES」 (Rapid Apophis Mission for SpacE Safety:ラムセス)というミッシションを検討しています。

現時点で把握できている小惑星が地球に脅威をもたらすことはありませんが、もし大規模な天体衝突が起これば恐怖のシナリオが幕を開けることになります。いま、探査機の船隊が地球近くに散らばる小惑星を探査し、万が一私たちが地球を守るために立ち上がらなければならない日が来た時のため、必要な情報を集めつづけています。

(文: Elizabeth Tasker/ 訳:磯辺真純)

関連リンク:

「はやぶさ2」ウェブサイト

深宇宙探査技術実証機「DESTINY+」ウェブサイト

「二重小惑星探査計画Hera探査機搭載 熱赤外カメラ(TIRI)の初期観測画像 ~離れ行く地球と月~」(宇宙科学研究所 2024年11月6日ウェブリリース)

Previous Post

Previous Post Next Post

Next Post