世界の宇宙ニュース: すべての隕石は本当にたった数個の小惑星から生まれたのか?

地上に落ちてくる隕石は天体の破片であり、いわば自然界のサンプルリターンミッションです。地球環境による汚染は避けられないものの、太陽系の惑星の形成についてより多くを知るために隕石は広範囲にわたって研究されています。

隕石のほとんどは、火星と木星の間に位置する小惑星帯(メインベルト)が起源であると考えられています。この領域では数百万を超えると推定されるたくさんの小惑星があり、小惑星同士の衝突によって発生した岩石の破片が地球型惑星の領域に流れて来て、その一部が地球の重力に捉えられることがあります。

ところが、ヨーロッパのチームが主導し国際的な科学誌「Nature」に発表された最近の研究によると、地球に落下する隕石の起源がこれまで考えられていたほど多様ではないかもしれない、ということが示されました。これまでに見つかっている隕石の年代の推定値や、それらの母天体と考えられる小惑星との比較から、最近発生した3回の大きな小惑星の衝突により地球上で見つかっている隕石のおよそ70%が生み出された可能性が示唆されました。もし本当に地球上で見つかっている隕石がごく少数の天体から生じたものであれば、いかなる隕石の研究も著しい偏りを被るということになります。

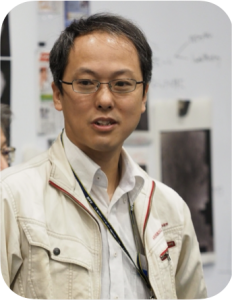

地球外物質研究グループの主任研究開発員、矢田 達(やだ とおる)は、この結果は科学研究の文脈において真剣に受け止められるべきであるとしながら、注意すべき点があることも強調します。JAXAとNASAがそれぞれ行ってきた「はやぶさ2」や「OSIRIS-REx」のようなサンプルリターンミッションは、これだと明確に分かっている小惑星からの岩石を実験室で分析するという貴重な機会を与えてくれました。リュウグウとBennuから持ち帰られたサンプルを見るとどちらも地上でみつかっていた、ある同じ型の隕石に類似しています。一方で、小惑星本体の観察からは両者は異なるスペクトルタイプを示しています。これは、隕石の分析からその起源小惑星を特定することはそれほど容易ではない、ということです。

今回の隕石の内の70%の母天体の起源が3つの衝突イベントにより形成された小惑星族(カリン、コロニス、ベリタス)にある、とする論文は大変興味深い研究と思います。地球上で見つかる隕石の宇宙線照射年代(宇宙線生成核種の量から推定される)にそれぞれの隕石タイプにより照射年代のピークが異なる点に着目し、小惑星族の軌道計算から起源となる衝突を算出した内容は高く評価されると思います。

今回、JAXAとNASAの探査機が二つの小惑星試料を相次いで帰還させましたが、奇しくも反射スペクトルが若干異なる小惑星リュウグウとベヌーの帰還試料を調べた結果、同じタイプの隕石と非常によく似ていた、というサンプルリターンの成果が示すとおり、小惑星のスペクトルタイプのみで対応する隕石を特定することは非常に難しいことを示しています。反射スペクトルタイプと軌道要素から推定した3つの族が70%の隕石の起源、とする今回の結果は、遠隔探査をしてもなお、実際の小惑星がどの隕石タイプに該当するまでは確定できず、唯一帰還試料を調べることで初めて確認できたという二つの帰還試料から分かった事実には留意すべきで、太陽系小天体の真の描像を知る上で、サンプルリターンミッションがいかに重要かを示しています。矢田 達、地球外物質研究グループ

「はやぶさ2」でプロジェクトエンジニアを務めた佐伯 孝尚(さいき たかなお)教授は、さらに複雑な点を指摘します。それは、同じ小惑星から派生する破片でも大きく異なる特徴を示す可能性があるということです。実際、小惑星リュウグウが地球に届けたサンプルの分析結果をみると、宇宙風化という現象により小惑星の一番外側の層の物質は内部と異なる組成を持つ可能性があることが示されています。この可能性を考慮して、「はやぶさ2」では場所と深さを変え2か所からのサンプル採取を行っていました。

同じ小惑星でも、場所によってサンプルが大きく異なる場合があります。したがって、複数のサンプリングやさまざまな深さのサンプルへのアクセスが重要であると考えています。遠く離れた未知の天体まで行くのなら、徹底的に調査したいものです。そう思いませんか?

佐伯 孝尚、「はやぶさ2」 プロジェクトエンジニア(元)

母天体を確実に特定するのは難しいとしても、特にレアなタイプのサンプルを狙って対象天体として選ばれたわけでもないリュウグウとBennuからのサンプルが隕石タイプとしては希少なものであったことは、「地上に落ちてくる隕石の分布が小惑星タイプを代表しているわけではない」、という説を裏付けると矢田は指摘します。

また、サンプルリターンを行った2つの炭素質小惑星が共に隕石の内0.01%以下しか見つかっていない希少な隕石と似た物質だった、ということは、地球に落下する隕石は、実際の小惑星の分布から大きく偏っていることを意味し、今回のたった3回の衝突イベントに起因する小惑星から地球に落下する隕石の70%ほどが占められており、非常に偏っている、という結果と調和的です。

矢田 達

サンプルリターンミッションにおいては母天体がどれであるということに不確実性はなく、サンプルを慎重に取り扱うことで地球上での汚染を避けられます。「はやぶさ2」ミッションマネージャを務めた吉川 真(よしかわ まこと)准教授は、これらのミッションにおける目標天体は地球接近天体(または地球近傍天体、NEO)であり、それらもまた小惑星帯から運ばれてきたはずであることを説明します。隕石との良い比較対象にはなるのですが、これにも偏りがあることに注意が必要です。

地上で見つかる隕石が、限られた小惑星のみに由来する可能性がある、というのは興味深いですね。私たちのサンプルリターンミッションでは、地球接近天体(Near Earth Object、NEO)を訪れてきました。NEOは、そのほとんどが火星軌道と木星軌道の間にある小惑星帯から軌道が変化したものと考えられています。軌道が変化する理由として、共鳴状態になったり火星への接近が挙げられます。ヤーコフスキー効果(熱放射による影響)などによって軌道が徐々に変化することが知られていますが、軌道が変化していくと共鳴状態になったり火星に接近するような軌道になったりするわけです。なお、NEOの軌道はカオス的性質が強いので、個々のNEOの軌道を長期間にわたって正確に計算することはできません。NEOについては、地球に接近するものがよりたくさん発見されているというバイアスがあります。

吉川 真、「はやぶさ2」プロジェクト ミッションマネージャ(元)

「はやぶさ2」のプロジェクトマネージャを務めた津田 雄一(つだ ゆういち)教授は、サンプルリターンミッションの開発段階では対象となる小惑星の選択に制約がかかることを説明しています。ただしこれは探査できる小惑星の種類を大きく制限するようなものではありません。であれば、地球外から収集してきた物質から私たちは何を見出すことができるでしょうか。

小惑星サンプルリターンミッションの目標天体を決める時に考慮する条件は、(1)軌道力学的に到達できること、(2)サイズ、自転状態、形状などの天体の性質がサ ンプル採取に適していること、(3)科学的に魅力的であること の3つです。逆にこの3つさえ満たせば、さまざまな天体の探査が可能です。

地球に隕石として降って来えない物質を手に入れたとき、人類の科学・生命観・宇宙観はどう変革するでしょう?そんな好奇心に技術で応えたいものです。

津田 雄一、「はやぶさ2」 プロジェクトマネージャ(元)

太陽系の最も小さな天体には、われわれの太陽系がどのように形成されたかを理解する手がかりが詰まっています。ですが、この宝箱の探査はまだ始まったばかりであることも間違いありません。

(文: Elizabeth Tasker/ 訳:磯辺真純)

“世界の宇宙ニュース” (旧”海外の宇宙ニュース”) シリーズは、世界中の宇宙開発の重要な発展に焦点をあて、私たち研究者のこれら成果への興味を共有する場です。

関連リンク

論文: Young asteroid families as the primary source of meteorites (Nature)

JAXA 「はやぶさ2」プロジェクトサイト

The NASA 「OSIRIS-REx」 mission website (外部リンク)

過去のCosmosブログ記事:地球環境を締め出せ:小惑星リュウグウサンプルを汚染から守るために(2025年1月14日公開)

Previous Post

Previous Post Next Post

Next Post