ISAS Website

JAXA Website

JAXA | サイトポリシー・利用規約 | Site Policy

Image copyright Japan Aerospace Exploration Agency (unless otherwise specified)

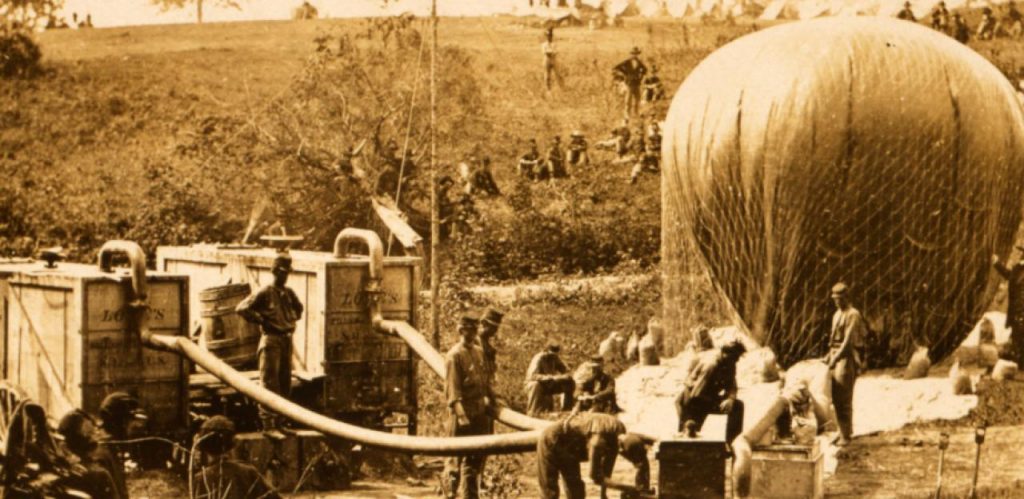

ゲインズ博士の農場に設置されたロウ・バルーン・キャンプにて、水素ガス発生器でイントレピッド号を膨らませる様子 (アメリカ議会図書館)

「誰にでも趣味や好きなものはあるでしょうが、私の場合、南北戦争の気球に関するものがその一つです」

アメリカの南北戦争では、操縦士が乗った気球を空からの偵察目的で飛ばしていました。高度1000フィート(約300メートル)に上がった気球は、互いの軍隊や大砲の位置を確認するための高台の見張り台として機能しました。

開発段階だったこのころの航空技術に魅せられたグリーン氏は、アメリカ議会図書館が所蔵する新聞アーカイブの中から気球に関する情報を探していました。そこで彼は1859年の空で起きていた注目すべき現象が気球だけでなかったことを発見します。

「8月下旬、9月上旬の新聞はどれを見てもオーロラの話で埋め尽くされていました。」グリーン氏は当時の興奮を思い出すように話します。

参照した新聞では「1859年の大オーロラ」と呼ばれる現象に触れており、グリーン氏はこのオーロラは最近のどんなものよりもはるかに広範囲に及んでいるに違いないと気づきました。

「当時の新聞が扱うニュースと言えば、ほとんどローカルなものでした。」とグリーン氏は説明します。「ニューオリンズの新聞でオーロラが出た、と言えば、それはその地域の話です。カナダで起きたことを伝えているわけではありません。」

太陽表面で起きた激しい爆発を起源とする爆風が地球にまで届き、地球を高エネルギープラズマの雲で覆い、極から赤道まで広がる巨大なオーロラを生み出した。そんな巨大太陽嵐(スーパーストーム)の存在があったことを、グリーン氏が見出した新聞記事は示唆していました。

太陽が高エネルギー粒子を宇宙空間に連続的に放出していることは、太陽風という現象として以前から知られています。地球に到達した粒子は、地球自身の持つ双極子磁場に巻きついて地球の極に向かって流れ込んでいきます。粒子が大気圏に突入する際、緑や赤といった特徴的な色の光が放たれると、北極光や南極光と呼ばれるオーロラが発生します。しかし、オーロラを見るにははるか北、または南まで行かねばならず、アメリカではアラスカ以外で見られる機会はほぼありません。

太陽表面での爆発により放出されるプラズマ雲がつくりだす太陽嵐は定期的に確認されていましたが、「1859年の大オーロラ」のように地球規模で観測されるようなオーロラを生み出すことはありませんでした。よって、私たちに最も近い恒星である太陽はこれまで「かなり静かである」と誤認されてきました。

グリーン氏の米国での記録からの発見がきっかけとなり、科学者たちが世界中の歴史的アーカイブを調査することになりました。すると北極や南極から遠く離れた場所でもオーロラを見たという報告はいくつもあり、さかのぼると紀元前500年、600年のアッシリアやバビロニアの石板にも刻まれているなど、複数の記録から発見されました。

「それを明かす兆候の一つが、超低緯度での赤いオーロラです。スーパーストームの際に起きるものです。」グリーン氏は説明します。「地上で空を見上げていたら赤いオーロラを目撃したという人々のコメントが記録されていることから、それを発掘することができるのです。」

スーパーストームは、それに伴うオーロラを愛でるといった、単に楽しめばよいという現象ではありません。太陽風からの電子を帯びた粒子が空に広がって1859年の大オーロラを作り上げましたが、そのとき発生した電流は電報局を混乱に陥れました。この規模の太陽嵐がもし今発生すると、現在の私たちの社会を支える技術はるかに脆弱な通信衛星に依存していることから、被害はもっと深刻なものになると予想されます。

「宇宙天気予報は、新たな次元に突入します。今後、私たちの技術に対する脅威となり得るのです。」

太陽嵐の危険性が認識され、人工衛星の設計も改良され、宇宙天気が監視されて大規模な事象が起きる際には警告が出せるようになりました。しかし大型のスーパーストームが発生すれば、宇宙空間でも電力網などの地上設備でも大きな被害・障害が出ることは間違いないでしょう。

グリーン氏はこう言います。「1980年代には考えられなかったですが、今では太陽の威力を認識せざるを得ませんね!」

マーシャル宇宙飛行センターでセーフティ・ダイバーを務めたジム・グリーン氏(NASA)。

「ハッブル望遠鏡の修理プロジェクトに携わることになったのは私がスキューバダイビングをしていたからなのです!」

アイオワ大の学生だった1970年代後半、ジム・グリーン氏は大学のスキューバクラブに入りました。最終的にはこれが、歴史上でも有名な宇宙で宇宙機を修理する事業のいくつかにグリーン氏を巻き込むきっかけとなりました。

1980年、グリーン氏はNASAのマーシャル宇宙飛行センターでキャリアをスタートさせました。少し経つと、グリーン氏の両親がセンター内の施設見学を希望して訪ねてきました。一見普通の依頼ですがグリーン氏は慌てふためきました。

「見学ツアーなんて!自分のいる棟のことはわかりましたが、ここには50もの建物があるのです。皆が何をやっているかなんてわかりません。マーシャル宇宙飛行センターが何をやっているかなんて知らないし、さあ、どうする?!とね。」グリーン氏は笑います。「私にできるのは使っている鉛筆と端末を見せることくらいかな!と」。

賢明な解決策は、案内の役目を経験豊富な人に任せることでした。マーシャル宇宙飛行センターのすぐ近くにはU.S. スペース&ロケットセンターがあり、そこを訪れると隣接するNASAの施設を見学するツアーに参加することができました。グリーン氏の両親が到着すると家族そろってバスに乗り、グリーン氏の所属する研究施設のオフィシャルな見学ツアーに参加しました。

ツアーバスはマーシャル宇宙飛行センターの中を進み、やがて幅23メートル、深さ12メートルもある巨大水槽のある棟にたどり着きました。これは無重量環境訓練のためのプールで、宇宙飛行士が宇宙服を着て水中に浮いた状態で、宇宙空間での作業を想定した練習をすることができるものです。

グリーン氏はこう振り返ります。「舷窓から覗き込み、この水槽に入ってやろう!と思いました。で、ここで潜るにはどうしたら良いんだろう?と。」

訓練中の宇宙飛行士をサポートするために、水中ではセーフティ・ダイバーとユーティリティ・ダイバーという存在が必要とされていました。そして偶然にも、その年には多くのダイバーが引退することが決まっていました。アイオワ州の採石場や湖、川などで視界の悪い条件でのダイビング経験が豊富だったグリーン氏は、このチームへの参加申請を受理されました。週に数回、翌日潜水できるかという電話がデスクにかかってきたといいます。

「明日、潜れる?と電話が来るのです。スケジュールを確認しては、良いよ、と伝える感じです。」グリーン氏は当時を思い起こすように話します。「そして、翌日の午前中か午後には80分から120分間の潜水をしていました。」

水槽に入ったグリーン氏のセーフティ・ダイバーとしての仕事は、宇宙飛行士が完全に水に浮く状態になるまで、宇宙服の浮力とのバランスをとることでした。その後も訓練中には、宇宙飛行士が危険にさらされることのないよう、グリーン氏はそばについていました。

ハッブル宇宙望遠鏡の主鏡の故障を修理する1993年の宇宙遊泳のために行った水中訓練は、そのうちの一つです。ですがグリーン氏がもっとも鮮明に覚えているのは、ソーラーマックス(Solar Maximum Mission、SMM)という衛星の修理ミッションでした。

ソーラーマックスは1980年2月に打ち上げられましたが、その年の終わり、姿勢制御の不具合で衛星がスピンに陥りました。1984年、スペースシャトルのクルーにより衛星の修理が行われました。

「SMMの修理はすごい計画でした!」グリーン氏は話します。「SMMを修理するため、背中に装着すると文字通り人が宇宙船そのものになるような、有人操縦用の推進ユニットを作ったのです!」

有人操縦ユニット(MMU)とは、映画「ゼロ・グラビティ」でジョージ・クルーニー演じる宇宙飛行士が使用しているような、宇宙飛行士が装着する推進ユニットのことです。NASAの宇宙飛行士のジョージ・”ピンキー”・ネルソン氏の仕事は、MMUを使ってソーラ―マックスをスペースシャトルのペイロードベイまで安全に運び、そこで修理することでした。

「探査機はスピンしていましたし、ソーラー・パネルがあります」グリーン氏は説明します。「なのでピンキー・ネルソンは、扇風機の羽根のように回るソーラー・パネルを避けつつ衛星本体までたどり着き、探査機と一体とならなければなりません。さらに、MMUのスラスターを使ってスピンを解消し、探査機をシャトルのほうに引っ張ってベイまで格納しなければなりません。それを水槽の中で訓練したのです。」

ソーラーマックスミッションでは様々な困難があったものの、その後無事に修理が完了しました。ミッションは1989年の終わりまで、5年続きました。

グリーン氏は最終的に5年で150回ほどの潜水を行い、無重量環境訓練用タンクのなかで宇宙飛行士をサポートしました。

「とても楽しかったです!」グリーン氏は振り返ります。「こんな感じでいろいろとワクワクすることをやらせてもらいました。」

Jim served as a safety diver at Marshall Space Flight Center. (NASA)

“How I got involved in the repair of Hubble is that I’m a scuba diver!”

While studying at the University of Iowa in the late 1970s, Jim Green joined the university scuba club. It was an activity that would ultimately lead to Green being involved in several of the most famous space repairs in history.

In 1980, Green began his first position at NASA at the Marshall Space Flight Center. A short while later, Green was visited by his parents who had asked for a tour of the facilities. The seemingly innocent request sent Green into a fluster.

“A tour! I know what happens in my building, but there’s fifty buildings here. I don’t know what they do! I have no idea what the Marshall Space Flight Center does, what are you talking about?!” laughs Green. “I can show you my pencil and… my computer terminal!”

A clever solution was to assign the task to a more experienced party. Just outside the Marshall Space Flight Center was the US Space and Rocket Center that took visitors on tours of the neighbouring NASA facility. When Green’s parents arrived, the family boarded a bus to take the official tour of Green’s institute.

The tour bus wove through the Marshall Space Flight Center and eventually reached a building that contained a huge tank of water stretching 23m across down to 12m in depth. This was a neutral buoyancy pool where astronauts could practice working in space wearing a full spacesuit while being suspended in the water.

“I look into a porthole and I go, I’ve got to get in this tank!” recalls Green. “How do I get in this tank and dive?”

To support the astronauts during the training exercises, safety and utility divers were needed in the water. And as it happened, many of the current team of divers were retiring that year. With his extensive scuba diving experience in the difficult visibility conditions of the quarries, lakes and rivers of Iowa, Green’s application to join the team was accepted. A few times a week he would then receive a phone call at this desk to dive the next day.

“They’d call me up and say, can you dive tomorrow? I’d look at my schedule, and I’d say great,” remembers Green. “And I’d have a morning dive or an afternoon dive that would last anywhere from 80 minutes to 120 minutes.”

Once in the tank, Green’s job as a safety diver was to weight the astronaut to balance the buoyancy of their spacesuit until they were perfectly suspended in the water. Green would then stay by the astronaut through the exercise to ensure that they were never put at risk.

One such dive was for the spacewalk in 1993 that would fix the flaw in the Hubble Space Telescope’s primary mirror. Yet, the mission Green most clearly remembers was the repair of the Solar Maximum Mission (SMM).

Solar Maximum had launched in February 1980, but a failure in the attitude control late that year sent the satellite into a spin. In 1984, a Shuttle crew intercepted the spacecraft and repaired the fault.

“The repair of SMM was unbelievable!” says Green. “They built the Manned Manoeuvring Unit—the unit that fits on your back, and you literally are the spacecraft—they built that to repair SMM!”

The Manned Manoeuvring Unity (MMU) is the astronaut propulsion pack that is seen in the movie “Gravity” being used by George Clooney’s character. It was the job of NASA astronaut George “Pinky” Nelson to use the MMU to get Solar Maximum safely into the Shuttle’s payload bay where it could be repaired.

“The spacecraft has these solar panels, and it’s spinning,” describes Green. “So Pinky Nelson had to corkscrew his way in, all the way to the satellite itself, and connect. Then he had to use his thrusters to slow the spin down, and pull the spacecraft over to the Shuttle and stick it in the bay. We practiced that in the tank!”

Despite a series of challenges during the mission, Solar Maximum was a successfully repaired. The mission ran for another five years, until the end of 1989.

Green would ultimately perform around 150 dives over five years to support astronauts in the neutral buoyancy tank.

“I had a blast!” he recalls. “We did all kinds of spectacular stuff like this.”

The Intrepid being inflated from the nearby hydrogen gas generators at the Lowe Balloon Camp on Dr. Gaines’s farm (Library of Congress)

“Everyone has hobbies and one of my hobbies is Civil War Balloons.”

During the American Civil War, balloons crewed by aeronauts were used for reconnaissance. Soaring a thousand feet above the ground, the balloons provided an elevated look-out from which the location of the opposition’s troops and artillery could be seen.

Fascinated by the aeronautical technology being developed in that era, Green was searching for references to the balloons in the newspaper archives held at the US Library of Congress. It was there he found that balloons were not the only notable phenomena in the sky in 1859.

“The late August, early September papers were filled with aurora stories, no matter what newspaper you read,” exclaims Green.

The papers referenced an event dubbed “The Great Aurora of 1859” and Green swiftly realised this must be far more wide-spread then any recent phenomena.

“The news at the time was very local,” he explains. “So if a newspaper in New Orleans mentions an aurora flying overhead, it’s local. They’re not talking about a place in Canada.”

Green’s findings pointed to the occurrence of a solar superstorm in which violent eruptions on the Sun’s surface had engulfed our planet in a cloud of high energy plasma, and generated a huge aurora that stretched from the poles and down towards the equator.

It has previously been well known that the Sun releases a continuous stream of high energy particles into space, known as the solar wind. Upon reaching the Earth, these particles are caught in our planet’s magnetic field and spiral down towards the poles. As they hit the atmosphere, light is emitted in characteristic colours of greens and reds to form the northern and southern lights, also known as the aurora borealis and australis. But views of the aurora typically require you to be far north or far south, with few opportunities for sightings in the US outside Alaska.

Solar storms where clouds of plasma explode from the Sun had also regularly been recorded, but even these had never produced an aurora as globally visible as that of the Great Aurora of 1859. Overall, our nearest star was mistakenly believed to be quite quiescent.

The publication of Green’s findings in the US records triggered a search by scientists of global historical archives. Sightings of an aurora far from the north and south poles were discovered in multiple reports, dating back to even to Assyrian and Babylonian tablets in 500 and 600 BC.

“One of the telltale signs is a very low latitude red aurora. That’s what happens during superstorms,” describes Green. “And there were these comments of people on the ground looking up, seeing a red aurora, and that ends up being written about.”

But superstorms are not merely a pretty phenomenon. As the charged particles from the solar storm spread out across the sky to form the Great Aurora of 1859, they generated electric currents which disrupted telegraph stations. If such a storm were to occur today, the damage would be much more severe as our technology is now heavily reliant on far more vulnerable communication satellites.

“Space weather then takes on a new dimension,” explains Green. “It can become a threat to our technology.”

Recognition of the dangers of solar storms has led to improvements in satellite design, and space weather is now monitored to provide warning for big events. However, a large superstorm would certainly cause significant damage both in space and to ground equipment such as the power grids.

“In the 1980s this was nowhere on the scene,” notes Green. “We now recognise that the Sun can really put it out!”

DARTの衝突成功は、かつてヨーロッパでドン・キホーテと呼ばれる探査機のコンセプトから始まり、その後DARTとHeraを生み出すに至った私たちの20年の努力の成果であり、歴史的な瞬間でした。

そうでありながら、ディディモスやディモルフォスがどんな姿をしているのかを一般の方がわれわれと同時に発見することになったことが、一番嬉しかったです。専門家とそうでない人とで、これから起こることに対しての知識レベルが同じだったのは、宇宙ミッション史上初めてではないかと思います。ディモルフォスについては、その大きさ以外の情報は何もありませんでした。球体なのか長細いのか、表面は岩がむき出しなのか石で埋め尽くされているのか?私たちは、長年、そういったことを知りたかったのです。2011年にディディモスをターゲットにしようと考えた時、レーダー観測によって主星(ディディモス)の形状だけはわかっていましたが、ディモルフォスに関しては大きさ以外に何も分かっていませんでした。11年の間、純粋な仮定に基づいた小惑星の連星系の数学モデルがあっただけです。長い間取り組んできた数学モデルから実際の映像になったときの気持ちは言葉では言い表せません。これは本当にすごいこと、予測したものと現実が大きく異なる場合はなおさらです!

まず驚いたのは、主星のディディモスが予想していたような完全なるコマの形ではないことでした!私たちはただうわっ!と言って、ディモルフォスが見えてくるのを待ちながら見えたものについてチームで話し合いました。ディモルフォスへの衝突直前のほんの数分まで待つだけの時間が経過しました。そして、楕円形の天体が見え始め、あっという間にその表面が丸石で埋め尽くされているのが見えたと思うと、衝突しました。今まで見たことのない新しい世界を発見したような感覚で、クレイジーでした。20年前の夢が現実になった瞬間、私はこれまでにない叫び声をあげていました。最後は何人かが涙を流していましたね。

「はやぶさ2」や「OSIRIS-REx」といったミッションが過去に明らかにしてきたように、小惑星が宇宙のただのつまらない岩ではないということを、画像が改めて示してくれました。小惑星はそこに実在していて、とても複雑で地質プロセスが展開する小さな世界なのです!衝突前の画像をみると、1枚の画像の中でも様々な形の丸石が確認でき、これを眺めるだけで何時間も研究に没頭することができます(実際そうしています)!これは小惑星がどのように形成され、太陽系の形成において何が起きてきたのかを教えてくれますので、本当に素晴らしいことです。

そして、LICIACubeと地上からの観測が行われました。ここで、またうわっ!!!です。イジェクタ(噴出物)がいっぱい!私たちは大変なことをしてしまった!もしかしてディモルフォスを破壊してしまったのではと心配したほどでしたが、幸いにもそうではありませんでした。その結果には驚かされるかもしれないと知っていたのに、まだ驚きが待っていることの確証を得ました。明るさの増加は目を見張るほどで、JWST(ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡)とHST(ハッブル宇宙望遠鏡)でも同時に観測ができたという事実は、この二つの望遠鏡が同時に同じ天体を捉えたのが初めて、という意味でまた別の歴史的瞬間でもありました。私たちが見ているものは事前の予想よりもはるかに、明らかにエキサイティングだったので、プラネタリー・ディフェンスに関して意味するところを知るにはまだ早すぎるにしても、科学者たちが椅子の上に飛びのって大はしゃぎする理由はいくらでもありましたね!

とてもエキサイティングな瞬間でした。DARTは大成功です。大きさだけを知っていれば、1,100万キロも離れたきわめて小さい天体であっても、衝突を起こせるということが実証されました。このあとはプラネタリー・ディフェンスの観点から軌道変化量を見ていくことになります。DARTチームは現在、データから軌道の変化やイジェクタの特性など、何が起きたのかを理解するためにあらゆる情報を抽出するために尽力しています。これを見るとHeraを開発し2024に打ち上げることに向け、さらにやる気が出てきます(すでにやる気100%でしたが)。DARTチームの膨大な努力にもかかわらず、未知のことが数多く残されているのですから。特に、ディモルフォスは最終的にどうなったのでしょうか。クレーターを残したのか、完全に形を変えてしまったのか。内部構造はどうなっているでしょうか。質量がどのくらいなのか分かれば、衝撃によって伝わった運動量を測定することができ、プラネタリー・ディフェンス手法を定量的に検証するために有用です。Heraはこれら重要な情報を提供してくれることでしょう。

DARTは大成功を収めました。DART自身は衝突前の目を見張るような画像など、衝突の初期条件を提供し、LICIACubeは衝突による初期のイジェクタに関する重要な情報を、また地上観測はディモルフォスの軌道周期の変化についてをそれぞれ提供し、後に続くHeraはディモルフォスの物理的特性や組成について詳細に最終的な結果を出してくれるでしょう。AIDA計画とよばれる国際協力を構成するDART、LICIACube、Heraによって、小惑星での衝突モデル検証が完全に記録されますが、それは軌道を変えるための技術実証に必要なことなのです。これこそ究極の国際協力ですよね!

プラネタリー・ディフェンスは、科学者やエンジニアがともに地球規模の問題に取り組む国際協力の良い例です。JAXAアカデミーでは、人々(主に学生さん)に、このような地球規模の問題や気候変動などに関心をもってもらうことを促すことを目的とし、多くの人が巻き込まれることになる課題を紹介しようとしています。

DARTの実証実験のスケジュールを考えると、9月上旬にウェビナーを開催し、専門家の話を聞くことは理にかなっていたと思います。このことで、この歴史的なイベントを見届けるための準備は万端となりました。DARTのサイエンス、全人類に役立つような実証実験を追い求めるということは、私にとって衝撃的でした。そしてもちろん、彼らの尽力は皆さんに広く知っていただく価値があるものです!

さらに教育的な観点から付け加えると、プラネタリー・ディフェンスはユニークな「視点」を与えてくれます。私たちがどこに住んでいるか。それはもちろん地球なのですが、何十億という隕石や物体が常に飛んだり通過したりする宇宙の一部分なのだ、ということを実感させてくれるのです。宇宙のスケールを想像し、その仕組みを学ぶことで、私たちは宇宙に属しているのだという感覚を改めて強く得ることができます。学生さん達には、私たちは皆こんなに広い宇宙に住んでいるのだということを、見て・感じて・理解してほしい、というのが私の願いでした。

Planetary defence is a great example of international collaborations where scientists and engineers tackle the global issue together. JAXA academy is all about encouraging people (mostly students) to look at global issues like this and climate change — we try to give them the topics that concern us all.

Considering the date of the DART experiment, it made sense to hold a webinar and listen to the specialists’ motivation in early September. In that way, we were well prepared to see the historic event! The DART’s take on science – their wish to purse the experiments which could be useful for all humans – was striking to me. And of course, their efforts are worth spreading!

From a more educational standpoint, I would like to add that planetary defence shows us a unique ‘perspective’. In short, it makes people realise where we live — we of course live on Earth, but the Earth is a part of the Universe where billions of meteorites and other things are constantly flying and passing. Imagining the scale of space and learning how it works, we gain a new and strong sense of belonging to space. So, it was my hope for students to see/feel/understand that we all live in such a wide Universe!

The DART impact was an historical moment, which was the outcome of 20 years of efforts for some of us, starting in Europe with a concept called Don Quijotte, which eventually led to the birth of DART and Hera. So, for the few of us who were at the origin of this amazing adventure, both on US and European sides, it was a very emotional moment.

In fact, what I appreciated the most is that the public could discover with us what Didymos and Dimorphos look like. It’s the first time, I think, that both the experts and the public had the same initial level of ignorance. Except for its size, we had no other information about Dimorphos. Would it be spherical or very elongated, would its surface be bare rock or full of boulders? This is what we waited for so long to discover. When we thought about Didymos as a target in 2011, we only had a shape model for the primary, thanks to radar observations, but nothing about Dimorphos except its size. So for 11 years, we just had a mathematical model of the binary asteroid, relying on pure assumptions. I cannot put in words the feeling when we go from a mathematical model, which we worked with for so long, to real images! This is amazing and it is even more so when the reality is very different from the expectations!!!

The first surprise was the shape of the primary, which is not the perfect spinning top shape that we expected!!! We were just … Whoa! Then, in the room with the team, we were all discussing what it meant, waiting to start seeing Dimorphos. We had to wait the last minutes before impact to see something. Then, its ellipsoidal shape became visible, and then rapidly, its surface full of boulders and then the impact. It was crazy, it was like discovering a new world we never saw before. I screamed like I never had, because this is the moment that was a dream 20 years ago, turned into a reality. At the end of it, a few of us just cried.

These images showed again what past missions like Hayabusa2 and OSIRIS-REx revealed, which is that asteroids are not boring rocks in space. They are real and very complex small geological worlds! On a single image, like the one before impact, we see many boulders with different morphologies, and we can spend hours studying them (we actually do so)! This is fascinating and tells us something about how they form and the processes acting in our Solar System during its whole history.

Then came the observations by LICIACube and from the ground. And then, another whoa!!! So much ejecta! We made a mess! I was even fearing that we destroyed Dimorphos, and fortunately this is not the case! But although we knew we could be surprised by the outcome, this was a confirmation that surprises wait for us. The increase of brightness is spectacular, the fact that JWST [James Webb Space Telescope] and HST [Hubble Space Telescope] could also observe it simultaneously is another historical moment as this is the first time both telescopes point to the same object at the same time. So, we have many good reasons to jump on our chairs, as scientists, since what we observe is clearly much more exciting than what could have happened, although it is still too early to really know what it means in terms of the deflection.

This is therefore a very exciting moment. DART is a huge success. It demonstrated that we are able to impact a very small body located at 11 millions km from us by knowing only its size. Now, we have to see in terms of deflection. The DART team is currently doing huge efforts to extract from the data the orbital change, the ejecta properties and all information that can allow us to understand what happened. However, what we see makes us even more motivated (although we already were at 100%) to develop and launch Hera in 2024, because despite the great effort of the DART team, we will be left with many unknowns. In particular, what is the final state of Dimorphos? Did we leave a crater, did we reshape it entirely? What is its internal structure? What is its mass, which allows measuring the momentum transferred by the impact and which is the quantity we need to measure to quantify and validate the deflection? Hera will give us this crucial information.

DART was thus a huge success. It provides the initial conditions of the impact, including the spectacular images of the impact site before impact, LICIACube provides crucial information on the early ejecta from the impact, ground based observations give us the orbital period change of Dimorphos, and Hera will provide the final outcome in great details as well as the physical and compositional properties of the asteroid. With DART, LICIACube and Hera, which constitute the AIDA International Cooperation, we will have a fully documented deflection test, which is needed for impact models to be fully validated at the asteroid scale. This is international cooperation at its best!!